本站消息 近日,學校西南中藥材種質創新與利用國家地方聯合工程研究中心團隊在Horticulture Research(農林科學1區TOP,IF: 7.6)在線發表了題為Telomere-to-Telomere Genome Assembly and 3D Chromatin Architecture of Centella asiatica Insight into Evolution and Genetic Basis of Triterpenoid Saponin Biosynthesis的研究論文,該研究首次報道了傘形科第一個藥用植物T2T基因組,系統解析了積雪草中參與三萜生物合成的關鍵基因家族的進化動力學和功能特征,為研究傘形科五環三萜皂苷生物合成及其分子調控機制提供了一個潛在模型。

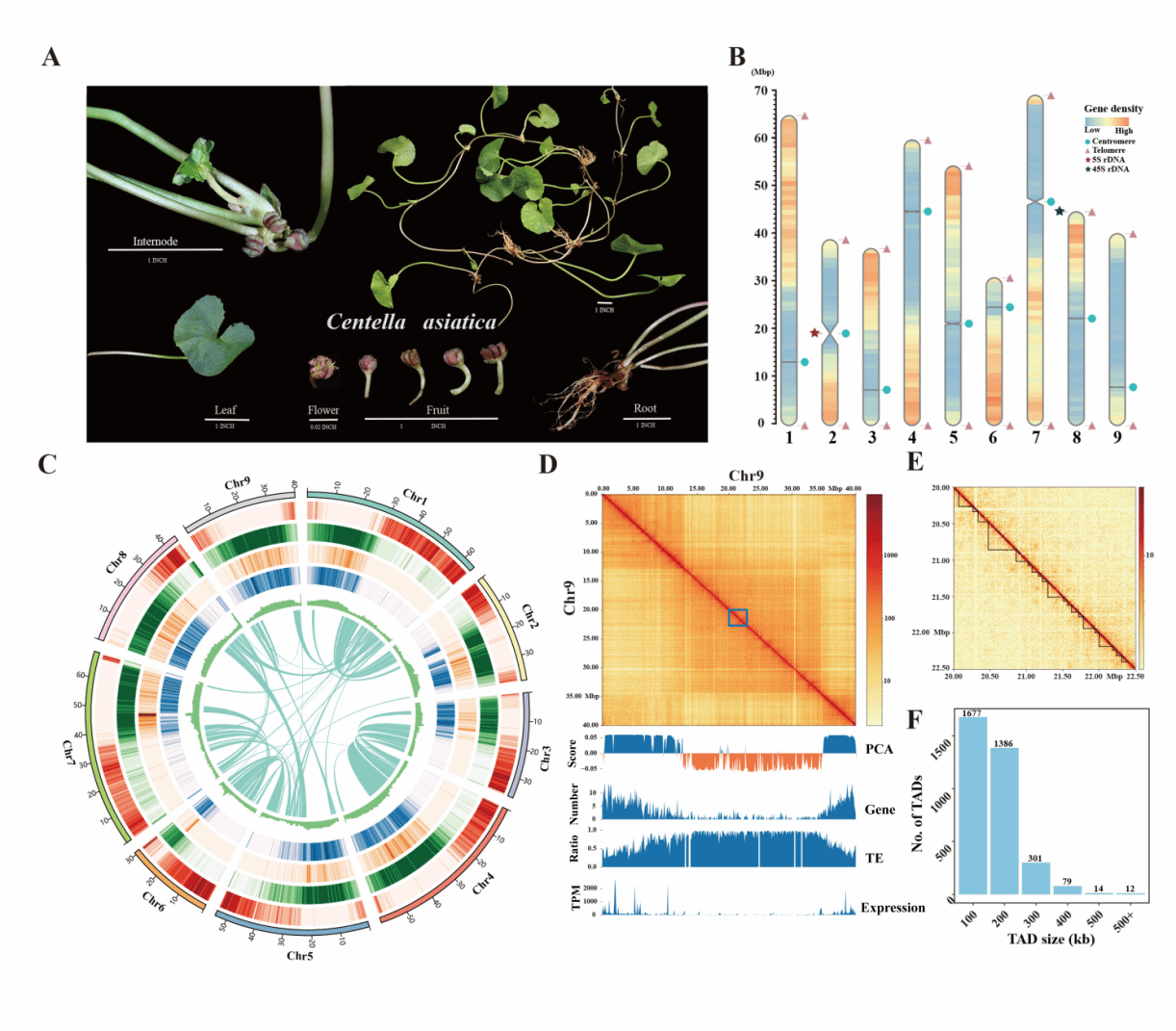

該研究利用PacBio HiFi、Hi-C測序數據,對積雪草野生種質進行了從端粒到端粒(telomere-to-telomere,T2T)的基因組從頭組裝。最終組裝得到438.12 Mb基因組,N50序列長度為54.12 Mb,GC含量為34.21%,包含258.87 Mb的重復序列和25200個蛋白編碼基因。BUSCO評估組裝完整性為99%。成功組裝9條無間隙染色體,預測到9個著絲粒區域,鑒定到18個端粒,LAI指數為 16.36,是目前獲得的完整性和質量最高的積雪草基因組。

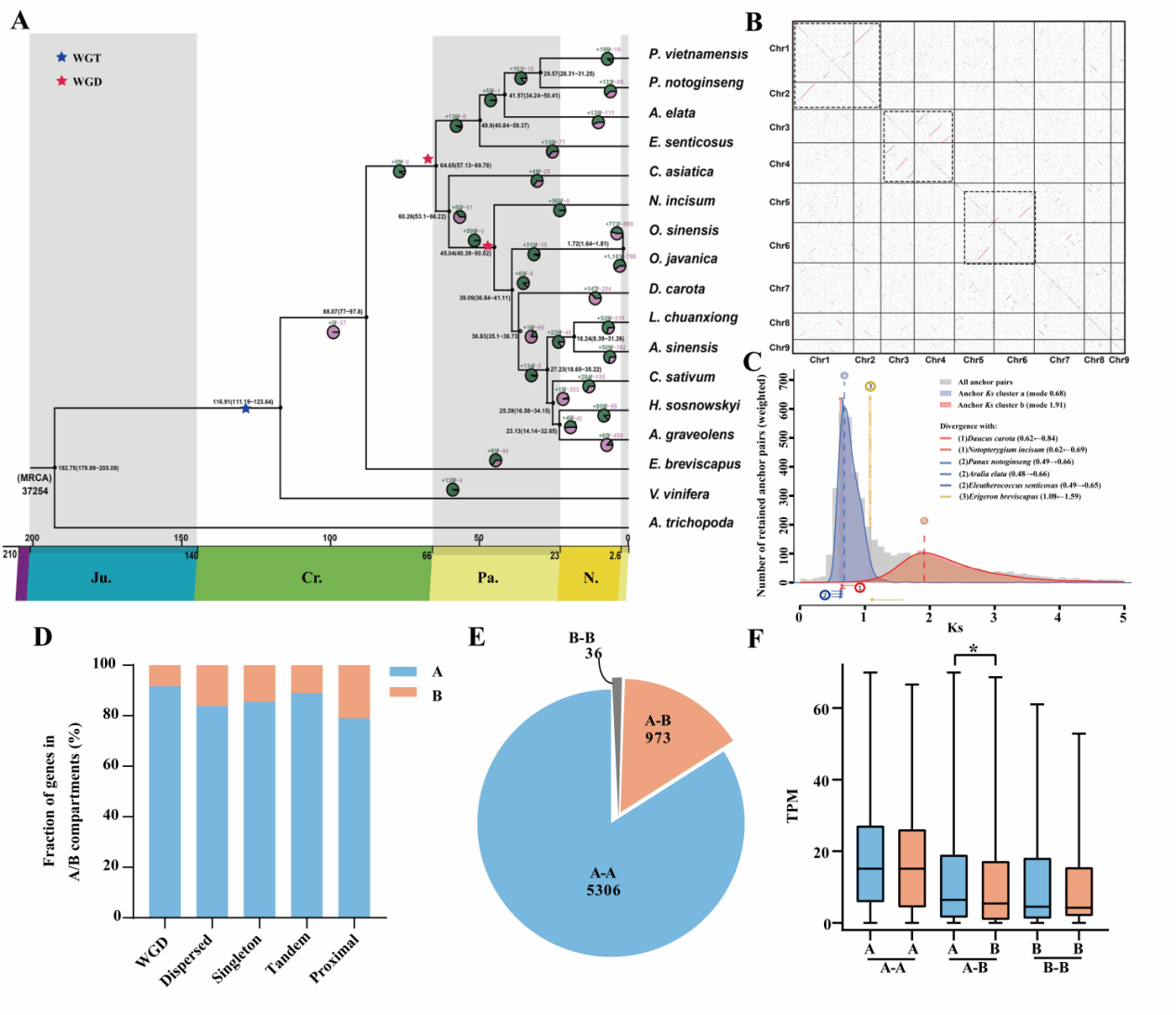

通過比較基因組分析表明,與表現出兩次全基因組復制事件(Apiaceae-α和Apiaceae-ω)的Apiaceae物種相比,積雪草是Apiaceae家族中較早分化的一個物種,在經歷了古老的γ-三倍化事件之后發生了一次WGD(Apiaceae-ω)事件。我們進一步構建了積雪草葉片的三維染色質結構、A/B區室和拓撲結構域(TAD),闡明了染色質結構對WGD衍生基因表達的影響。此外,基因家族和功能特征分析突出了CasiOSC03在α-amyrin合成中的關鍵作用,同時也揭示了與積雪草皂苷生物合成相關的CYP716、CYP714和UGT73家族的顯著擴增和高表達。加權基因共表達網絡分析(WGCNA)進一步強調了響應MeJA調控的三萜代謝途徑,為積雪草皂苷生物合成的調控網絡提供了見解。

這項研究結果揭示了一個特殊亞家族的高表達、非保守基因組成以及共表達網絡,這些共同促進了積雪草皂苷的生物合成途徑,為通過定向基因操作來提高皂苷產量開辟了道路。這些研究不僅加深了對積雪草基因組內調控復雜性的理解,也為未來旨在代謝工程和藥物開發的研究提供了寶貴的資源。

積雪草(Centella asiatica (L.) Urban),是傘形科天胡荽亞科積雪草屬多年生草本植物,廣泛分布于熱帶和亞熱帶地區。該物種以其豐富的三萜皂苷而聞名,其治療特性已被廣泛研究。在傳統中醫中,積雪草已經被用來治療各種疾病,包括皮膚病、神經退行性疾病和胃腸道疾病等。其生物活性成分積雪草酸及其糖苷衍生物,因在醫藥和化妝品中的潛在應用而受到廣泛關注。

學校農學與生物技術學院博士研究生宋婉玲和食品科學技術學院博士研究生陳保政為該論文共同第一作者,楊生超教授、董揚教授和張廣輝教授為該論文的共同通訊作者。

文章鏈接:https://doi.org/10.1093/hr/uhaf037